濃情巧克力

西洋情人節即將到來,一盒巧克力加上一束玫瑰花用以代表自己對情人濃濃的情意。有一些報導曾經指出,巧克力對女生有致命的吸引力,是女生最酷嗜的食物中的排名第一,尤其是在月經期間。此外,巧克力不僅含有大麻類分子會令人感覺快樂,還含有苯乙胺醇(phenylethylamine)分子會模仿戀愛時的腦部化學。當然,不是只有情人節才會吃巧克力,有些人對於巧克力是愛不釋手的;對於巧克力的好處可能包含抗癌、刺激腦部、預防咳嗽等。(1)

可可豆的發現與巧克力

追朔可可樹的歷史,它在西元前4000年即已存在,10世紀左右進入人工栽培的階段。哥倫布的第四次航行,也是最後一次出航美洲,回程途中停泊在宏都拉斯(Honduras)外海的瓜納拉島(Guanaja),當地阿茲特克人(Aztec),拿出可可豆要交換物品,哥倫布以為是乾杏仁,但根據記載,當他們搬運這些豆子時,只要有少數掉落,阿茲特克人急忙撿拾,他們好像很珍惜這些乾杏仁。可惜雙方語言不通,哥倫布錯過發現可可的機會,當人們品嚐巧克力(chocolate)時,很難想像這是透過血腥和屠殺的掠奪手段傳入西方文明。1519年,西班牙野心勃勃的冒險家科爾特斯(Hernan Cortes)出航墨西哥,在兩年間的屠殺和掠奪,毀滅了蒙提祖馬(Moctezuuma)王朝,科爾特斯返回西班牙時,除了帶回大量掠奪來的財寶外,也將遭克力(xocolatl)這種奇特飲品傳入西方世界。16世紀的巧克力(chocolate)並非如現今質地滑膩、外表光滑如絲的薄片巧克力(chocolate),而是既苦澀又濃稠的飲料,稱之為xocolatl,意思是指帶有苦味的水。由於它價格非常昂貴,只有王室貴族才有能力享用。之後,人們將可可和砂糖組合在一起,受到歐洲名媛雅仕的喜好,巧克力(chocolate)終於傳遍歐洲各地。

chocolate的製作

瑞典科學家林奈(Linnaeus)把可可樹命名為Theobroma Cacao 是希臘文,意思是指「眾神的瓊漿」。 可可樹生長在南北緯20°之間的熱帶區域,它是生長在高溫多溼的氣候環境,幼樹必須避開陽光的直射,老樹則喜愛充足的陽光。

從可可樹採收可可豆後經發酵、乾燥、揀選整理、炒焙、粉碎、分離、混釀後再進行研磨,磨碎後的褐色液體,稱之為可可膏(cacao mass),將可可膏進行壓榨分離出可可脂,剩下的固體即為可可粉餅,將可可粉餅近一步壓榨及磨碎成細粉末即成為可可粉。如果要製作成巧克力,可可膏還要經過以下步驟:

(1)混合初磨:將砂糖、可可脂、天然香草、奶粉及大豆卵磷脂等一起加入混合,經過混合器糅合過,稱為初磨。此時巧克力顆粒在50-70微米大小。

(2)精磨及精煉:瑞士的林特(Rodolphe Lindt)發明這種工藝技術,可以將巧克力磨成15-20微米大小,放在嘴裡不會感到粗糙。另外透過長時間的糅捏,並與空氣混合,可以帶走殘留下來的雜味。使得巧克力散發出獨特的芳香與味道。一般的商用巧克力精磨只需12小時,如果是製作極品巧克力那麼甚至要用3-4天的時間來進行精磨。

(3)調溫及充填:將精磨過的巧克力進行溫度調節,這時巧克力內含的可可脂成為穩定的結晶狀態,倒入模型後經震動消除氣泡,再冷卻定型。

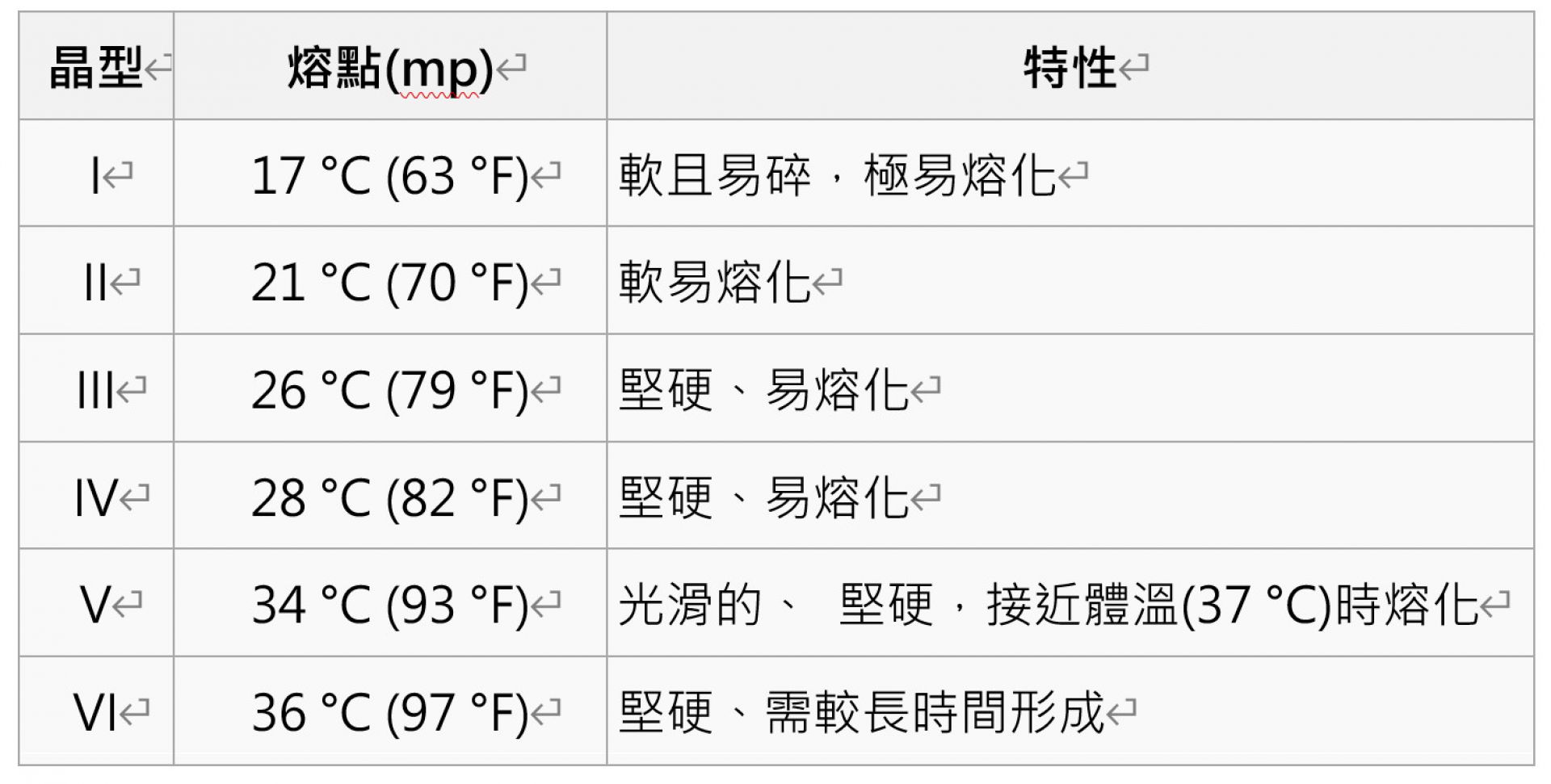

值得一提的是最後調溫的動作,可可脂有六種結晶型態(如下表),其結晶會隨溫度不同而變化,一般市面上販售的板狀巧克力,通常為V型結晶製成,其快觀光滑且堅硬。在調溫過程都先將巧克力加熱至45℃左右,此時六種晶型的巧克力均會熔化,然後降溫至26~27℃使得IV和V型的結晶形成,接著加入晶種並提高溫度至31℃左右,使得IV晶型消失而完全以V型結晶。在讓V型結晶成長的作業,其實就是現代奈米科技技術之一,利用分子自組裝(由上而下)(2)的高度技術了。

巧克力的保存

巧克力是一種敏感且具生命力的美妙食物,保存時應密封,避免與味道強烈的食材放在一起,同時應儲放在陰涼處避免陽光直射,最佳的保存溫度是15-18℃、相對溼度應在40-60%之間。

參考資料:

1、http://www.tcoc.org.tw/express-new/special/2007/0214/

0214-chocolate.asp#6

2、由下而上法指的是「控制分子、原子的排列方式,製造出有價值的物品」

3、http://www.hoard.com.tw/chocolate.htm